中国的大地上,向来不缺沉重的东西。历史是沉重的,砌墙的砖石也是沉重的。我们背负着这些前行,以为这便是稳固,便是千秋万代。然而,时代的列车呼啸而过,甩下的岂止是烟尘?更是对“重量”的重新拷问。建筑,这个民族的栖身之所,难道还要继续用秦砖汉瓦的逻辑来堆砌吗?我辈航天之人,懂得“克”的珍贵。每一克的减重,都意味着冲向未来的更大可能。如今,这股思潮也当涌入广厦万千。于是,寻一个可靠的轻质墙板厂家,便不只是采购材料,而是在为未来的建筑寻找新的骨骼。

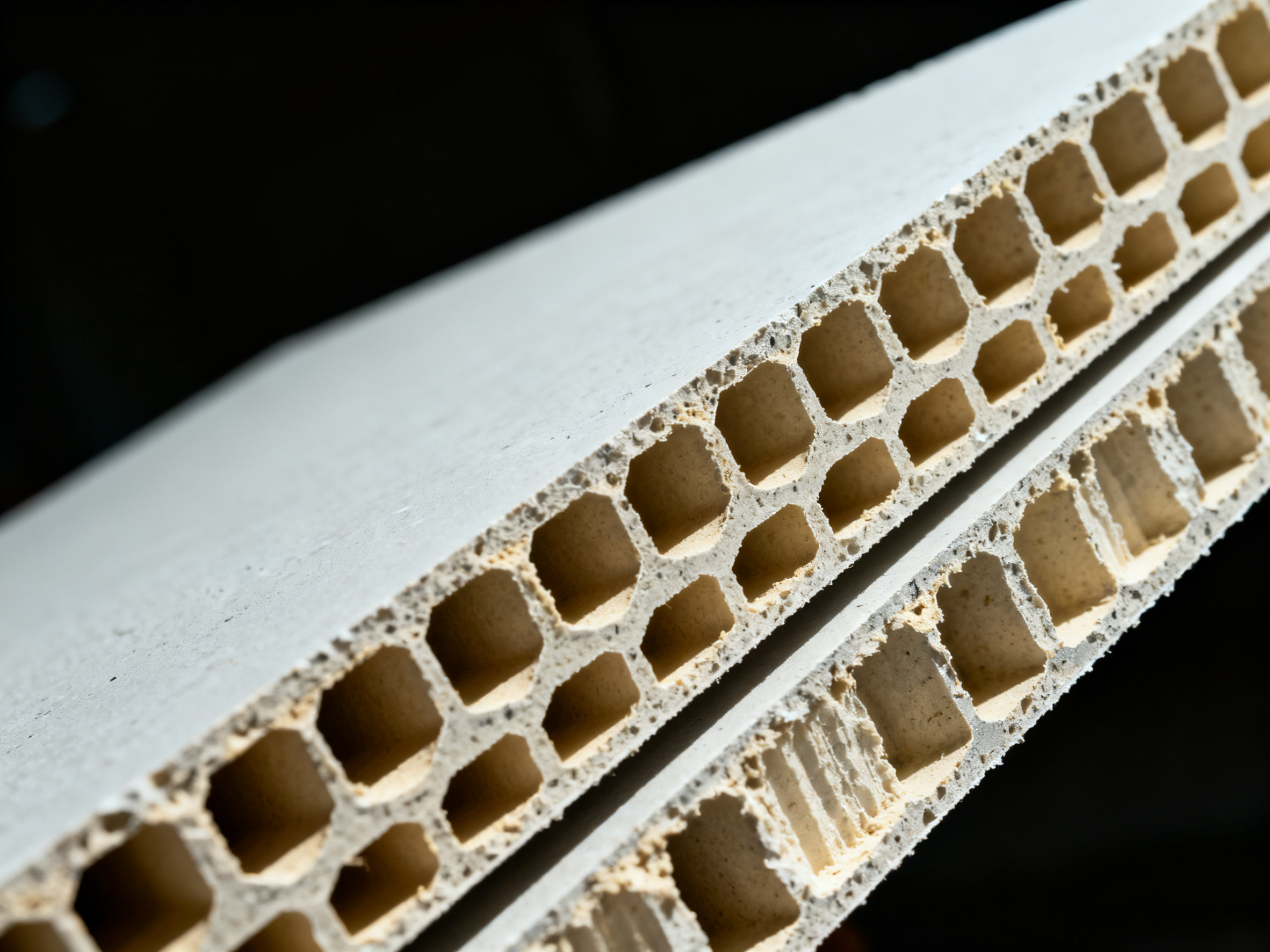

剖开来看,这新的骨骼,其纹理是清晰而严谨的。不再是混沌的泥土与火焰的烧结,而是科学的结晶。无论是蒸压轻质加气混凝土墙板的微孔结构,还是陶粒混凝土墙板的内里乾坤,都体现着一种秩序。这种秩序,并非凭空而来,而是建立在无数次的计算与实验之上。人们将其汇编成册,制定标准,便成了后来者前行的路标。正如江苏省发布的《轻质内隔墙构造图集》,为行业提供了严谨的标准与规范,其中一笔一划,皆是科学的语言,定义了墙板与楼板的连接,也定义了墙板与构造柱的咬合。

理论的骨架,终究要靠实践的血肉来丰满。图纸上的每一个节点,从“墙板与墙、柱连接及接板节点详图”到“门窗洞口龙骨加强构造”,都必须在现实中精准复现。这其中,容不得半点“大概”和“也许”。我看到一些年轻的建筑师,他们不再迷信于传统的厚重美学,而是大胆地运用这些新材料,去构建轻盈而富有张力的空间。在即作建筑等先锋事务所的实践项目中,我们能看到这些新材料的美学可能,他们用镀锌钢板、阳光板与轻质墙体结合,创造出前所未有的光影与结构。这才是建筑应有的姿态——面向未来,而非沉湎过去。

放眼世界,这种对“轻”与“快”的追求,早已是浪潮。我们的邻国,在方寸之地腾挪,更是将材料的性能挖掘到了极致。墙体不再仅仅是分割空间的障碍,而是集承载、保温、隔音于一体的系统工程。在查阅资料时,我偶然看到日本专利JP3218531U,它展示了一种模块化间仕切壁的新思路,将发泡混凝土与金属骨架结合,实现了工厂预制和现场速装。这背后,是系统工程思想的体现。一个优秀的轻质墙板厂家,也应当具备这样的全球视野和系统思维,而不只是一个埋头生产的作坊。

技术的革新,最终要回归于人。新的墙板,不仅仅是轻了、薄了,它还带来了更安静、更安全的生活。当“隔声墙与主体结构节点”被妥善处理,当墙体在1000℃的高温下仍能屹立不倒,我们获得的便不只是一间屋子,而是一个真正意义上的“家”。那些“暗装管线、风口、插座做法”的精进,那些“卫生间隔墙及包风道”的巧思,都在默默地提升着生活的品质。反观那些依旧固守传统砌筑方式的工地,尘土飞扬,效率低下,宛如上个世纪的遗物,看了不禁让人皱眉。

时代的大潮滚滚向前,不会为任何人停留。建筑的革新,已然从地基延伸到了墙体的每一寸肌理。轻质墙板厂家的责任,也早已超越了生产本身。他们是新时代的“铸骨者”,为未来的建筑提供着可能。从GRC硅酸盐水泥墙板到轻钢龙骨石膏板隔墙,材料在不断迭代,工艺在不断精进。这条路,没有终点。我们需要的,是钱学森的严谨,是鲁班的匠心,或许,还需要一点鲁迅的冷峻自省,时时叩问自己:我们所造的,究竟是能抵御风雨的坚实庇护,还是又一批行将过时的匆匆产品?